Firecuda 520 簡単レビュー ― 2021年07月31日

こんばんは。

実に久々の更新。ゲームとか遊びが忙しくてサボってただけですけどねw

さて、先日Twitterで「Seagate SSDもらエール・キャンペーン」という企画に応募したところ、見事当選しました。

Seagateの最新M.2 SSD「Firecuda 520」1TBの製品モニター。

使用レポート提出後はそのまま製品がもらえるという太っ腹な企画です。

ありがとうSeagate!

製品購入はこちらから。

Firecuda 520のメーカー公式ページはこちら。

メモリタイプ: 3D TLC

読込: 5,000MB/s

書込: 4,400MB/s

TBW(書込上限): 1,800TBW

保証期間: 5年(3年間のデータ復旧サービス込)

Gen4対応の高速SSDとしては平均的な数値、スペック上は弱点は見当たりません。

価格は2万円代前半、同グレードの製品としては安くもなく高くもなく。

保証期間が長く、データ復旧までついてくるのはさすが老舗メーカーといったころ。

ということで早速レポートです。

製品は派手めなドラゴンの小さな箱入、中身はSSD本体と小冊子2冊(保証規定、データ復旧サービスの説明)

必要最低限の梱包で、詳細な説明書やソフト、ヒートシンクなどは同梱されていません。

本体はM.2 2280、NVMe接続の一般的なSSD。

チップは両面実装、表裏ともチップ上にシールが貼ってあります。

シールの有無は冷却性能にはほぼ影響しませんが、シールを剥がすと保証が受けられなくなるとのことなので注意。

カード長は一般的な80mm、チップの段差はほぼフラット。取り付けに特に問題はないと思います。

(カメラがヘボいので写真はピンぼけ気味ですが大目に見て)

PCIe接続のM.2コネクタがあればどんなマザーボードでも使えますが、PCIe Gen4の性能をフルに引き出すには最新のチップセットが必要です。

当方のマザーはAsus TUF GAMING B550-PLUS。Ryzen用のAM4マザーで、Gen4のM.2コネクタは1箇所です。

ネジ止め後、マザー付属のプレート状ヒートシンクを上に載せて固定。

ヒートシンクは表面しかカバーできず裏面は剥き出しです。冷却効果については後述。

使用中のSSD、Trancsend TS1TMTE220Sとスロットを交換しサクッとネジ止め。

M.2はケーブルが不要なので取り付けが楽ですね。固定ネジが小さくて扱いにくいのが唯一の難点かな。

古いTS1は作業用ドライブとして別スロットに挿すことにします。

新しいSSDを固定したら普通はWin10のインストールとなるわけですが、長くて面倒なので前の環境をそっくり移行することにしました。

せっかくなので、今回はSegate謹製の無料ユーティリティ、Disk Wizardを使ってみます。ダウンロードはここから。

まずは古いTS1からWin10を起動、Disk Wizardをダウンロードしインストール。

Disk Wizardの「ツール」からレスキューメディアビルダを選択、別途用意したUSBドライブにレスキューメディアを作成します。

その後USBドライブからPCを起動、「ツールとユーティリティ」から「ディスクのクローン作成」を選択。

あとはソースディスク(TS1)とターゲットディスク(Firecuda)を選び自動オプションで作業開始。

400GBほどの環境をパーティションごとそっくり移動。途中2回ほどエラーが出ましたが「再試行」で作業を継続。

所要時間10分ちょっとであっさりとクローンに成功しました。

さっそくFirecudaから起動、以前の環境のまま何の問題もなくWin10が起動。

いや楽ですね。大したものです。

ここからはベンチマークによる実測値。

測定にはCrystal Disk Markと、ATTO Disk benchmarkの2種を使用。

測定環境はRyzen5 3600、PC-3200 32GB、nVidia GTX1060。画面解像度は1920x1080、クロックアップは一切していません。

今となってはエントリークラスにも及ばないPCですが、AAA級の3Dゲームもなんとか遊べるスペックです。

正確な数値は有名レビューサイトにおまかせするとして、当方ではなるべく普段使いの環境のままで測定しています。

具体的にはアンチウィルスソフトやSteamクライアントなどは常駐させたまま。

比較対象としては以前使用していたSSDのTS1と、HDDにST2000NC001を使用。

Trancsend TS1TMTE220S (PCIe SSD 220s) はGen3接続、3D TLC NANDのM.2 SSD。容量1TB、読込3,400MB/s、書込1,900MB/sとGen3世代のミッドレンジのSSDとしてはほぼ平均的な性能。

Seagate ST2000NC001は容量2TB、7,200rpmのやや古いHDD。数年にわたり作業用に使っていますがエラーも一切なく安定しています。

Crystal Disk Markの測定値。

左からFirecuda 520、TS1TMTE220S、ST2000NC001。

シーケンシャルリードはほぼ公称値に近い性能、さすがに高速。特にFC520の書き込み速度は圧巻です。

ですがランダムリードではGen4もGen3もほとんど差がないですね。

..最後のHDDはさすがにお寒い数字、SSDの速度を体感したらもう戻れませんねw

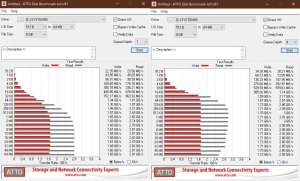

ATTO Disk benchmarkの測定値。Que Depthを変えて2度測定。

上からFirecuda 520、TS1TMTE220S、ST2000NC001。

データ容量が大きくなるに従い、公称値に近い速度となります。

Firecudaなど最新世代のSSDのスペックが最大限に発揮されるのは、ある程度大容量のデータを扱う場合のようですね。

動画編集とか、データロードの大きいAAA級のゲームとかだと恩恵がありそう。

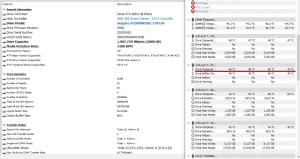

ベンチマーク中の温度はHWiNFO64でリアルタイムにモニター。

左ペインにはコントローラの情報なども表示されますね。

赤ラインを引いたところが温度。

上からFirecuda 520、TS1TMTE220S、ST2000NC001。

Firecudaの温度は最大で66度。以前のTS1に比べると10度ぐらい上昇しています。

(画像はありませんが)ゲームなどでビデオカードやPC全体の負荷が高い状態では70度に達することもあります。

サーマルスロットリングは起きませんし許容範囲内ではありますが、やや不安な温度ですね。

当方は簡易水冷のCPUクーラーを使っているため、M.2ソケットへの風量がやや少なめ。CPUよりもSSDのほうが熱い状態。

ですがヒートシンクに直に風を当てるなど工夫すれば60度前半ぐらいに抑えられそうです。

エアフローの優れたケースや強力な空冷CPUクーラーを使っている人なら、マザー付属のヒートシンクでも発熱の問題はないと思います。

(コンパクトな窒息系ケースでの運用は厳しいかな)

最後に(参考までに)Crystal Disk Infoの結果。

左からFirecuda 520、TS1TMTE220S、ST2000NC001。特にエラーもなく問題なしですね。

ST2000の使用時間に注目。最近は評判の良くないSeagateのHDDですが、やっぱり老舗だけあって安定性は高めです。

スペックどおり、間違いなく高性能なSSD。

ただしエントリークラスのSSDと比べても、メールやブラウジングなど普段使いならば体感はほぼ変化なし。

真価を発揮するのは重い処理を連続する高負荷な環境。簡単な手動計測ですが、重い3Dゲームなどではごく数秒ですがロード時間が短縮されます。

価格はエントリークラスの倍、発熱も高め。ですがヘビーユーザには価値がある製品だと思います。

以上、Firecuda520の簡単レビューでした。

ではまた。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://zaraki.asablo.jp/blog/2021/07/31/9403452/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。